zum Inhaltsverzeichnis

zu den anderen Stories

Story #1

Einser

Schüler*in

scroll nach unten

Inhalte:

1. Was ist passiert?

2. Definition

3. Arten

4. Bereiche

5. Ursachen

6. Wie geht es weiter?

7. Konsequenzen

8. Strategien

Schau dir die Storyinhalte:

(1. Was ist passiert & 6. Wie geht es weiter) hier an.

Willst du aber in die Wissenseinheiten:

(2.-5. und 7.-8.) eintauchen, wechsle auf ein größeres Display.

1. Was ist passiert?

Geschichte anhören:

Geschichte lesen:

Du sitzt im Vorlesungsraum der Uni. Deine Professorin erklärt schon seit einiger Zeit

enthusiastisch ihre Präsentationsfolien, aber du bist mit deinem Kopf bereits beim

nächsten Kurs. Denn da hast du letzte Woche eine Klausur geschrieben, dessen

Ergebnisse heute bekannt gegeben werden.

Obwohl du konsequent nach deinem durchorganisierten Zeitplan gelernt hast, gab

es da diese eine schwierige Frage, die dir seither nicht aus dem Kopf geht.

Beantwortet hast du sie natürlich, aber so sicher wie bei den restlichen Aufgaben bist

du nicht gewesen.

Das Klopfen deiner Mitstudierenden, dass das Ende der Vorlesung signalisiert, reist

dich aus den Gedanken. „Die Stunde war schnell vorbei“ denkst du dir, so beschäftigt

warst du mit dem Grübeln über deine Leistung.

Aber diese Gedankenspiralen bist du ja gewöhnt, das Entgegenfiebern der Noten

hat dich schließlich deine gesamte Schulzeit begleitet. Wo du dachtest, während

deiner Abiprüfungen hätte das bereits sein Maximum erreicht, hat dich die Zeit an

der Uni gelehrt, dass es immer noch mehr geht.

„Schon wieder abgedriftet“ fällt dir auf, als der Professor des nächsten Fachs bereits

den Raum betreten hat und anfängt, die korrigierten Prüfungen zu verteilen.

Dein Puls schießt augenblicklich in die Höhe. Du versuchst dich damit zu beruhigen,

dass im letzten Semester doch auch alle Prüfungen perfekt liefen, also wird das

dieses Mal schon auch wieder so sein - aber deine Nervosität senkt sich kein

bisschen.

„Jetzt bloß nicht auch noch an deine Eltern denken“, schaltet sich eine weitere

Stimme in deinem Kopf dazu, aber zu spät: Dir fällt ein, wie sie angekündigt hatten,

dass sobald du die 1 bei dieser Prüfung in der Tasche hast, sie als Belohnung einen

Tisch in deinem Lieblingsrestaurant reservieren.

Mitten in dieser Überlegung ist der Professor an deinem Tisch angekommen und legt

das Blatt Papier vor dir ab. Mit zittrigen Händen blickst du darauf und… - siehst eine

2+.

Das „gut gemacht!“ des Lehrers hörst du nur noch gedämpft, während dein Herz

dir in die Hose rutscht. „Aber gut ist nicht gut genug“ ist das Einzige, was du jetzt

denken kannst.

Nahezu versteinert sitzt du da und kannst statt der Umgebungsgeräusche nur das Rauschen des Blutes in deinen Ohren vernehmen. Dir wird gleichzeitig heiß und kalt, ohne, dass du etwas dagegen machen kannst.

Was ist Perfektionismus?

2. Definition

Wähle die Definition aus, von der du denkst, dass sie zutrifft.

Liegst du falsch, versuche es erneut.

Ein ein- und ausschaltbares Phänomen, mittels dessen Perfektion problemlos erreicht werden kann.

Eine persönliche Eigenschaft, gekennzeichnet durch die Anschauung, dass das Perfekte besteht und das angestrebte Ideal darstellt.

Eine psychische Krankheit, bei der sich Betroffene durch das exzessive Streben nach Perfektion selbst kaputt machen.

Perfektionismus ist eine persönliche Eigenschaft, gekennzeichnet durch die

Anschauung, dass das Perfekte besteht und das angestrebte Ideal darstellt.

Er ist weder eine mentale Krankheit, noch eine rein positive Garantie für Perfektion -

genauso wenig, wie er sich an- und abstellen lässt.

i

Generell ist wichtig zu wissen, dass rund um das Thema diverse wissenschaftliche Ansichten existieren. Zur Vereinfachung wird hier der mehrheitliche Konsens abgebildet.

Er ist ein sehr verbreitetes Phänomen, da etwa zwei Drittel der deutschen

Bevölkerung zum Perfektionismus neigen.

Du bist dir unsicher, ob du selbst perfektionistisch bist oder nicht? Dann mache einen

der gängigsten fundierten Tests, um diese Frage zu beantworten:

Frost Multidimensional Perfectionism Scale-Deutsch

Welche Art von Perfektionismus ist in dieser Story vertreten?

3. Arten

3. Arten

Wähle die Option aus, von der du denkst, dass sie zutrifft.

Liegst du falsch, versuche es erneut.

dysfunktionaler

funktionaler

keiner

Die vertretenen perfektionistischen Eigenschaften lassen sich auf der dysfunktionalen Seite verordnen. Wo Perfektionismus in seiner Gewichtung grundlegend neutral ist, bestimmt das Zusammenspiel der Eigenschaften (siehe pinker und blauer Kreis) innerhalb der Perfektionismus Bandbreite, ob das Phänomen mehr in die eine (perfektionistisches Streben) oder andere (perfektionistische Sorgen) Richtung ausfällt. Analog dazu ergibt sich die eine (funktionale) oder andere (dysfunktionale) Art.

i

Für die Differenzierung in eine negative und eine positive Variante des Perfektionismus gibt es diverse Bezeichnungen. Aus Gründen der Einfachheit wird sich hier stets auf den funktionalen und dysfunktionalen Perfektionismus berufen.

* In dieser Story nicht vertreten

Grafik in Anlehnung an Lo, Alice; Abbott, Maree J.: Review of the Theoretical, Empirical, and Clinical Status of Adaptive and Maladaptive Perfectionism; Behaviour Change, 30, S. 96-116, 2013 (S. 98/99); adaptiert aus Stoeber, Joachim; Otto, Kathleen: Personality and Social Psychology Review, 10, 295-319, Figure 1, 2006

Aus den Eigenschaften lassen sich außerdem drei Kernmerkmale für den

dysfunktionalen Perfektionismus aufstellen:

1. Das Ausmaß der Anforderungen (Teil der Dimension „persönliche Maßstäbe“)

2. Die Statik der Anforderungen (Teil der Dimension „persönliche Maßstäbe“)

3. Der leistungsbedingte Selbstwert (geht hervor aus den Dimensionen

„Fehlersensibilität und Handlungszweifel“)

Den einzelnen Eigenschaften lässt sich isoliert gesehen pauschal ein positiver oder negativer Charakter zuordnen. Jedoch ist letztendlich immer die Konstellation der Facetten ausschlaggebend, wodurch grundsätzlich als positiv gewertete Facetten auch ins Negative umschlagen können.

i

Allgemein gilt, dass nicht nur die Definition des Begriffs Perfektionismus, sondern vor allem auch mögliche verschiedene Arten oder Kategorien viel diskutiert sind. Die folgenden Ausführungen stellen den Versuch dar, einen Mittelweg aus den verbreitetsten Ansätzen aufzustellen.

* In dieser Story nicht vertreten

In welchen Bereichen liegen hier perfektionistische Ansprüche vor?

4. Bereiche

Wähle die Option aus, von der du denkst, dass sie zutrifft.

Liegst du falsch, versuche es erneut.

Bildungsweg

Freundschaften

Familie

In diesem Fall lässt sich Perfektionismus im Umfeld des Bildungsweges verordnen: in der Universität beziehungsweise Schule. Generell können einer oder mehrere Gebiete betroffen sein. Welche dies sind richtet sich danach, wo eigenes hohes Interesse besteht und wo großer Wert darauf gelegt wird, dass etwas erreicht und absolviert wird.

* In dieser Story nicht vertreten

In den Gebieten, in denen eine perfektionistische Person keine perfektionistischen Anforderungen erhebt, herrscht oft Benachteiligung. Das bedeutet, dass das Umfeld eines*r Perfektionist*in entweder direkt (perfektionistische Ansprüche) oder indirekt (keine perfektionistischen Ansprüche) durch den Perfektionismus involviert ist.

Was ist in dieser Geschichte die Ursache von Perfektionismus?

5. Ursachen

Wähle die Option aus, von der du denkst, dass sie zutrifft.

Liegst du falsch, versuche es erneut.

Aufmerksamkeitsmangel

Autorität

Überfürsorglichkeit

Zurückzuführen ist Perfektionismus in diesem Fall auf eine zwischenmenschliche Ursache seitens der Erziehung: die Autorität der Eltern, indem sie hohe Erwartungen an ihr Kind haben. Ebenso spielen hier gesellschaftliche Einflüsse - die vermittelten Werte der Leistungsgesellschaft (Notensystem) - sowie die natürlichen Einflüsse in Form von der Schnittmenge aus dem Zwischenmenschlichen und dem Gesellschaftlichen - die Selbstserziehung (Wunsch: nur sehr gute Noten) - eine Rolle.

Die generelle Existenz von Perfektionismus kann man auf die Rolle des Menschen in Gegenüberstellung mit dem Göttlichen zurückführen: das Aufsehen zu einem Leitbild, das aber utopisch und aussichtslos ist; eine Diskrepanz aus erreichen wollen, aber nicht erreichen können.

* In dieser Story nicht vertreten

6. Wie geht es weiter?

Geschichte anhören:

Geschichte lesen:

Nachdem du die rote 2 gefühlte Ewigkeiten angestarrt hast, siehst du dich mit

Unverständnis im Raum um, wie sich andere über eine 3 regelrecht zu freuen

scheinen. Und bei dir? Bei dir scheint der Kloß im Hals immer größer zu werden.

Bevor sich deine Emotionen in ganzer Fülle entfalten können, ziehst du den Kopf ein

und steuerst schnellen Schrittes auf die Tür und danach auf die nächstgelegene

Toilette zu.

Du schaffst es gerade noch, die Klotür hinter dir abzuschließen, bevor die Tränen

deine Wangen fluten.

Die ganzen schlaflosen Nächte , das viele anstrengende

Lernen, das Absagen so vieler Treffen mit deinem Freundeskreis - und wofür?

Keine 1, kein Gefühl von Stolz oder Zufriedenheit.

Ein weiterer vertrauter bedrückender Gedanke schaltet sich hinzu: was werden

deine Eltern sagen? Die Vorstellung des Ausdrucks auf ihren Gesichtern, sobald du

ihnen die schlechte Nachricht überbringst, ist einer zu viel. Wie sollst du dieses

beschwerliche Gefühl nur wieder wegbekommen?

Was sind in dieser Story die Konsequenzen durch Perfektionismus?

7. Konsequenzen

Wähle die Option aus, von der du denkst, dass sie zutrifft.

Gewissensbisse

Unruhe

Höchstleistungen

Die Antwort war teilweise richtig, weil nicht nur diese eine, sondern alle Optionen

und noch mehr Konsequenzen zutreffen: die Gesamtheit an vertretenen Folgen

findest du in der zweiten Grafik.

Generell gibt es eine große Bandbreite an möglichen Auswirkungen, zu denen

dysfunktionaler Perfektionismus führen kann, wovon die Mehrheit negativ ist.

Daneben besteht eine Auswahl an möglichen positiven Effekten. Diese muss man

jedoch in zweierlei Hinsicht im Verhältnis zu den negativen sehen: erstens, dass die

Auswahl an möglichen positiven Konsequenzen geringer ist und zweitens, dass die

Positiven oft von den Negativen überschattet werden, in dem das Vorkommen

positiver Empfindungen beispielsweise in deren Ausbleiben umschlagen kann.

Mit diesem Wissen kann aber auf das optimistische Ziel hingearbeitet werden: eine

Abwandlung vom dysfunktionalen zum funktionalen Perfektionismus - sich von den

beeinflussbaren Kosten lösen und die möglichen Nutzen als flexiblen Ansporn

einsetzen.

* In dieser Story nicht vertreten

Wie soll diese Situation entschärft werden?

8. Strategien

Wenn es um einen Eingriff in den Perfektionismus geht, ist wichtig zu wissen, dass

Perfektionismus nicht einfach an- und abgeschaltet werden kann. Er ist ein Teil des

Charakters - der aber in die eine oder andere Richtung aktiv geformt werden kann.

Dafür gibt es diverse Strategien, um den eigenen Perfektionismus zu hinterfragen, mehr vom Negativen ablassen und am Positiven festhalten zu können.

i

Diese Hilfestellungen sind lediglich als Unterstützung zu sehen. Bei ernsthaften Problemen gilt es in jedem Fall, ärztliche Hilfe aufzusuchen.

Wähle eine der Strategien aus, um sie einzusehen.

Du kannst dir alle anschauen und sie bei Bedarf selbst anwenden.

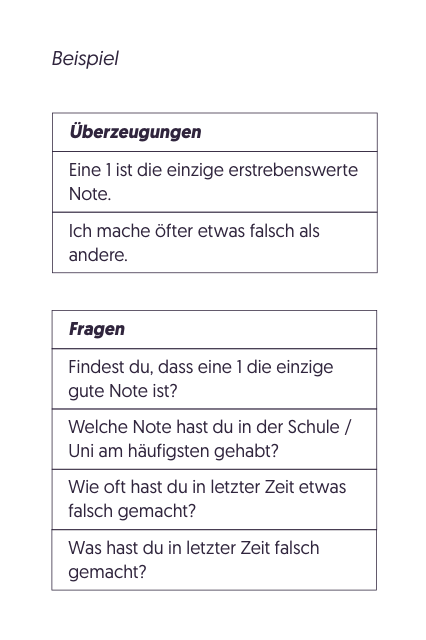

Überzeugungen und Fragen

Thema: Fehler

Art: Realistische Prüfung

Beschreibung:

Fehler sind nicht universal schlecht, denn es ist menschlich, Fehler zu machen.

Oft muss man sogar Fehler machen, um lernen und sich weiterentwickeln zu

können. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass das Ausbleiben von Fehlern -

was nicht existiert - schlecht ist.

Um von dessen Verteufelung ablassen zu können, stellt es eine Möglichkeit dar,

sich die eigenen Standpunkte bewusst zu machen und mit denen anderer

abzugleichen.

Ziele:

Die Übung soll das unrealistische Verhältnis dazu, etwas falsch zu machen,

entschärfen.

Sie hilft einem, zu der Einsicht zu gelangen, dass die eigene Einstellung sich

nicht mit der von anderen deckt - in der Hinsicht, dass die eigene überhöht ist.

Ergebnis:

Du könntest also die Fragen deinen Eltern geben, von denen die hohen Erwartungen ebenfalls ausgehen. Finde heraus, inwiefern sie selbst die Ansprüche erfüllen, von denen du der Auffassung bist, dass sie an dich haben.

Aufgabe:

Schritt 1:

Formuliere deine eigenen Überzeugungen.

Schritt 2:

A) Stelle aufbauend auf deinen Überzeugungen Fragen an andere auf.

B) Sende das Ergebnis an deine Familie / Freunde, sodass sie Antworten geben

können.

Vorlage herunterladen

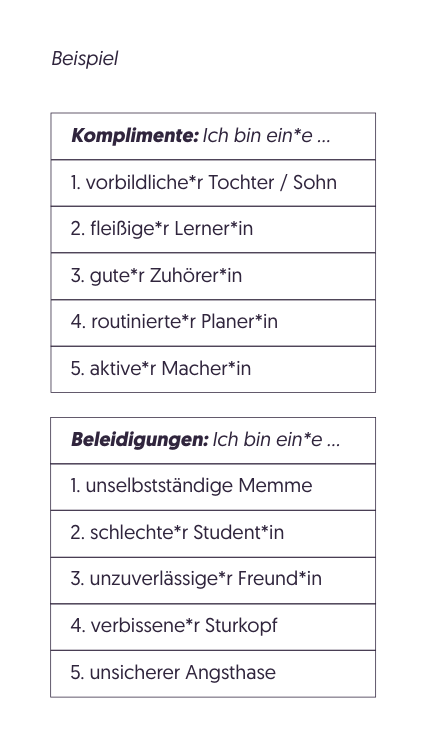

„Etiketten-Spiel“

Thema: Selbstwert

Art: Hedonistische Prüfung

Beschreibung:

„Meine Leistung bestimmt, wie viel ich wert bin.“ Das ist eine der gefährlichen

Auffassungen, die den dysfunktionalen Perfektionismus prägen.

Misserfolge wirken sich also negativ auf das eigene Selbstbewusstsein aus.

Es kann helfen, sich vor Augen zu führen, wie drastisch dieses Verhaltensmuster

ist, und wie es anders sein könnte.

Ziele:

Die Übung soll die Kosten sowie Gefahren der Eigendiffamierung greifbarer

machen, sodass es leichter fällt, den eigenen Wert weniger abhängig von

Leistung aufzustellen.

Ergebnis:

Du könntest also an diesem schwierigen Unitag mit den Komplimenten

einsteigen, um dein Selbstbewusstsein zu stärken.

Ist der nächste oder ein späterer Tag weniger emotional vorbelastet, teste dich

an den Beleidigungen.

Finde heraus, was du aus dieser Übung in deinen Alltag integrieren willst, weil

es förderlich ist, und was du vermeiden willst, weil du dir so selbst im Weg stehst.

Aufgabe:

Schritt 1:

Notiere dir fünf auf dich zutreffende

Komplimente und fünf Beleidigungen.

Schritt 2:

Reagiere einen Tag lang lediglich mit den Komplimenten auf deine Aktionen. Evaluiere abends die Auswirkungen auf deine Gefühlswelt: Notiere dir, welche Empfindungen der Tag hervorgerufen hat.

Schritt 3:

Ein andermal ziehst du ausschließlich die Beleidigungen heran. Notiere dir an diesem Abend erneut deine Empfindungen. Vergleiche danach die Ergebnisse beider Experimente.

Vorlage herunterladen

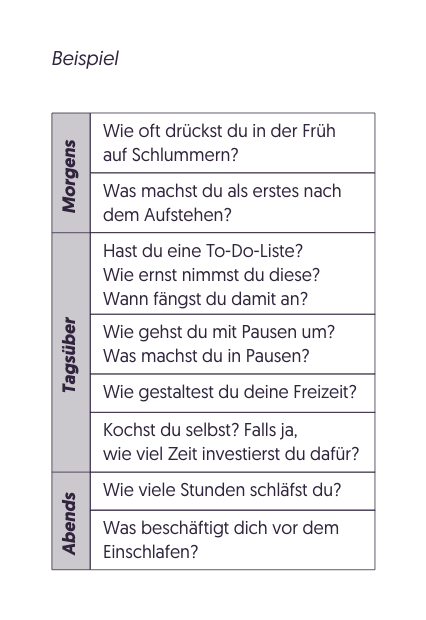

Durchschnittliches Idol

Thema: Mittelmäßigkeit

Art: Gegenbild

Beschreibung:

„Gut“ wird oft gleichgesetzt mit mittelmäßig, was es unter dem Anspruch der Perfektion absolut zu vermeiden gilt. Das muss es aber nicht, wenn man ein Gefühl dafür bekommt, wie positiv Durchschnittlichkeit sein oder sich anfühlen kann.

i

Diese Strategie ist nicht als Dauerzustand, sondern als bewusster Alltagsbruch zu verstehen.

Ziele:

Die Übung soll vermitteln, dass Durchschnittlichkeit nicht unbedingt etwas

Schlechtes ist. Man kann auch ohne Mittelmäßigkeit als den Erzfeind zu betrachten

die eigenen ausgeprägten Anforderungen beibehalten. Es hilft einem lediglich,

besser damit umzugehen, wenn man mal nicht der oder die Beste ist.

Ergebnis:

Du könntest also ein*e Freund*in, die gerade eine 3 geschrieben hat, auch öfter eine 3 schreibt und damit zufrieden ist, als dein durchschnittliches Idol auswählen. Sieh dir an, wie diese Person ihren akademischen Alltag meistert, was sie für die Uni macht, wann beziehungsweise wie viel sie lernt, und wie sie die Zeit anderweitig verbringt. Achte speziell auf Unterschiede und darauf, wie sich die Umstände auf das Wohlbefinden auswirken.

Aufgabe:

Schritt 1:

Wähle eine Person aus deinem

Umfeld aus, die du als durchschnittlich

einstufst.

Schritt 2:

Gehe mit dieser Person in den

Austausch, indem du Fragen dazu

stellst, wie derjenige / diejenige

seinen / ihren Alltag gestaltet, und dir

die Antworten notierst.

Schritt 3:

Ahme basierend darauf die Person

und dessen Alltag nach.

Vorlage herunterladen

Das war's!

Wie du gelernt hast, ist Perfektionismus ein sehr komplexes und vielschichtiges

Thema. Was kannst du zusammenfassend mitnehmen?

Dass es beim Thema Perfektionismus eine wichtige Rolle spielt, eine differenzierte

Ansicht zu haben: die Risiken der negativen Perfektionismus Potenziale sollten stets

ein zentrales Bewusstsein einnehmen, während die möglichen positiven Chancen

gleichzeitig berücksichtigt und nicht überhöht werden - als eine Art Optimismus, vom

negativen zu einem positiven Perfektionismus gelangen zu können.